NIS 2 : comprendre la directive européenne et ses impacts pour les entreprises

17.09.2025

Chez W hub, nous accompagnons les entreprises sur leurs projets IT les plus stratégiques. Et la cybersécurité en fait évidemment partie. Parmi les grandes évolutions réglementaires, la directive européenne NIS 2 est l’une des plus structurantes de ces dernières années. Pourtant, sa mise en œuvre en France prend du retard.

Alors, que change réellement NIS 2 ? Quels sont les risques de ce décalage ? Et surtout, comment les entreprises doivent-elles se préparer ?

NIS 2 : de quoi parle-t-on exactement ?

Adoptée en 2022 par l’Union européenne, la directive NIS 2 (Network and Information Security) vise à renforcer la cybersécurité en Europe. Elle succède à la première directive NIS de 2016, mais avec un périmètre beaucoup plus large et des obligations renforcées.

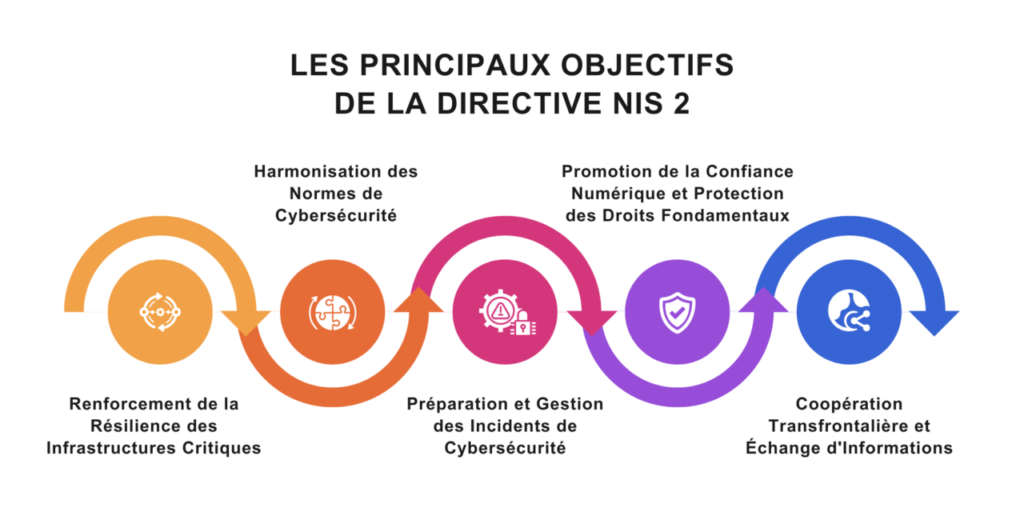

Concrètement, NIS 2 impose aux États membres de mettre en place un cadre commun de sécurité informatique, avec trois grands objectifs :

-

Prévenir les cyberattaques grâce à des règles de sécurité plus strictes.

-

Améliorer la gestion des incidents pour limiter les impacts en cas de crise.

-

Garantir une protection homogène en Europe, afin d’éviter des écarts trop importants entre pays.

Quels secteurs sont concernés ?

La directive ne vise plus seulement les acteurs « critiques » traditionnels. Avec NIS 2, le champ s’élargit considérablement.

Deux grandes catégories sont distinguées :

-

Secteurs essentiels : énergie, transport, santé, eau, espace, finance, infrastructures numériques (cloud, data centers, DNS, TLD…).

-

Secteurs importants : services postaux, gestion des déchets, produits chimiques, agroalimentaire, fabrication de matériel informatique, fournisseurs numériques (e-commerce, marketplaces, moteurs de recherche, réseaux sociaux).

En clair : un très grand nombre d’acteurs économiques sont désormais directement concernés.

Quelles obligations pour les entreprises ?

Les organisations couvertes par NIS 2 devront appliquer des mesures strictes de cybersécurité, telles que :

-

Gouvernance et responsabilités claires : les dirigeants pourront être personnellement responsables en cas de non-conformité.

-

Gestion des risques renforcée : mise en place de politiques et de procédures pour sécuriser les systèmes critiques.

-

Obligation de notification : tout incident significatif devra être signalé aux autorités compétentes dans un délai maximum de 24 heures.

-

Audits et contrôles réguliers pour garantir la conformité.

-

Sanctions financières : en cas de non-respect, les amendes pourront atteindre jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial.

Où en est la France ?

La directive devait être transposée dans les droits nationaux au plus tard en octobre 2024. Or, à l’automne 2025, la France accuse toujours un retard d’un an.

Pourquoi ?

-

Une instabilité politique qui ralentit l’agenda législatif.

-

Des contraintes budgétaires qui limitent les moyens pour accélérer la mise en conformité.

-

Un Parlement saturé de réformes prioritaires, reléguant la cybersécurité au second plan.

Résultat : les entreprises françaises évoluent dans une zone grise réglementaire, avec une visibilité réduite sur leurs futures obligations.

Quels risques pour les entreprises ?

Ce retard ne signifie pas que les entreprises ne doivent rien faire. Au contraire :

-

Les cyberattaques continuent de progresser, sans attendre que les textes soient votés.

-

Les clients et partenaires européens peuvent exiger une conformité anticipée.

-

Les dirigeants restent exposés à des risques réputationnels et financiers en cas d’incident majeur.

En clair : ne pas anticiper, c’est prendre un retard supplémentaire.